Esplorando le corde del pianoforte

Questo articolo approfondisce l'importanza delle corde del pianoforte nella produzione del suono. Viene spiegato come la qualità e la composizione del feltro influiscano sul punto di impatto delle corde e sul carattere generale dello strumento. Si esplora anche l'influenza del calibro del filo sul timbro del pianoforte, evidenziando che fili troppo alti o bassi possono causare una tonalità nasale o sottile. Inoltre, si descrive l'inarmonicità, che indica le frequenze che si discostano dal corpo del suono e contribuiscono a conferire carattere al pianoforte. Si approfondiscono le corde dei bassi, che sono realizzate con un nucleo d'acciaio avvolto in rame per ottenere maggiore massa e sonorità.

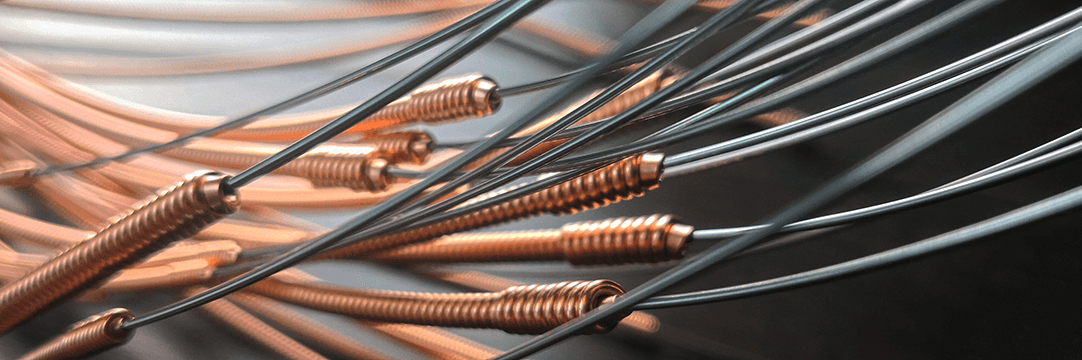

La qualità e la composizione del feltro influenzano significativamente l'interazione tra i martelli e le corde del pianoforte, determinando il punto d'impatto e il carattere del suono successivo. Le corde vibrano in risposta all'impatto dei martelli, avviando il processo di produzione del suono. In media, un pianoforte presenta circa 230 corde, di cui due terzi sono costituite da fili lisci e un terzo da corde di basso avvolte in rame.

Il filo utilizzato per le corde del pianoforte è composto da acciaio trafilato con una percentuale di carbonio superiore allo 0,80%, conferendogli una resistenza alla trazione elevata, necessaria per sopportare la notevole tensione che può superare le 18 tonnellate. Questo tipo di filo è facilmente modellabile intorno alle caviglie senza rompersi. Sebbene le corde di un pianoforte possano sembrare simili tra loro, esse variano per dimensione. Le corde più alte sono sottili, mentre quelle centrali e di basso sono progressivamente più spesse. La differenza tra i vari calibri di filo può essere impercettibile, con una variazione di solo un terzo di un capello umano. In media, un pianoforte utilizza circa una dozzina di calibri di filo, sebbene esistano più di 20 opzioni disponibili. Le corde basse, che presentano un nucleo in acciaio avvolto in rame, sono progettate per aumentare la massa senza compromettere eccessivamente la tensione.

All'epoca di Galileo, un monaco francese di nome Mersenne (1588-1648) è accreditato per aver scoperto la relazione tra tensione delle corde, lunghezza e massa. Tuttavia, non è stato fino al 1715 che il matematico Brook Taylor (1685-1731, nato lo stesso anno di Bach) ha scritto sulla soluzione per calcolare la vibrazione delle corde. Così la formula è diventata la formula di Mersenne-Taylor per calcolare la frequenza di una corda vibrante.

Il design delle corde è stato incredibilmente migliorato negli ultimi 20 anni grazie ai dati storici e all'avvento dei computer. I pianoforti costruiti oggi hanno il grande vantaggio dei progetti storici. È importante ascoltare i pianoforti del passato, quelli che avevano un tono sorprendentemente bello e quelli che sono andati terribilmente male. Quando ho visitato il museo della tastiera a Vienna e ho visto gli strumenti a tastiera (pre-pianoforte) risalenti al XVIII secolo, è diventato evidente che la prova ed errore è sempre stato il punto di partenza. Ma non ci sono dubbi sul fatto che all'inizio del XX secolo i calcoli delle corde erano già in corso. Oggi i computer possono ricalcolare e ottimizzare le corde con un semplice tocco di un pulsante. Mentre i pianoforti degli ultimi 150 anni hanno subito prove ed errori, il software ora aiuta (ma non sostituisce) i calcoli matematici per l'altezza, la lunghezza e le decisioni successive sulla massa e sul calibro del filo da utilizzare.

Il ruolo della matematica nel timbro del pianoforte è fondamentale per garantire uniformità nella distribuzione del volume e del carattere timbrico su tutta la tastiera. La massa delle corde, che influisce sull'ampiezza del suono, deve essere bilanciata per evitare dissonanze o squilibri timbrici. La qualità timbrica è direttamente influenzata dalla scelta del calibro delle corde, che se eccessivamente sottile o troppo spesse, può compromettere la pienezza del suono, rendendolo nasale o troppo rimbombante.

L'inarmonicità, ovvero la deviazione delle frequenze rispetto alla frequenza fondamentale, è un'altra componente critica del timbro. Se troppo pronunciata, l'inarmonicità può causare una discordanza indesiderata nel suono, ma un livello moderato è necessario per conferire al pianoforte un carattere distintivo e caldo.

Le corde basse del pianoforte, realizzate con un nucleo di acciaio e avvolte in rame, presentano una variazione significativa nelle tecniche di produzione, che includono sia la lavorazione manuale che quella automatica. L'aggiunta del rame aumenta la massa delle corde, abbassando la loro altezza senza alterare drasticamente la tensione. Le corde dei bassi devono essere uniformi in modo che il suono risulti potente, pieno e vibrante.

I principali produttori di corde per pianoforti, come Roeslau, forniscono fili di alta qualità che sono largamente utilizzati nel settore. I fili dei bassi sono spesso realizzati internamente dai produttori di pianoforti per garantire la qualità, sebbene esistano anche produttori esterni specializzati nella realizzazione delle corde di basso.

In sintesi, la qualità timbrica di un pianoforte dipende dall'interazione complessa di vari fattori, tra cui la tensione delle corde, la loro composizione e il calibro. È fondamentale considerare l'intero strumento, poiché ogni elemento contribuisce a formare il suono finale. La ricerca e l'analisi accurate, unite a una progettazione matematica, sono essenziali per ottimizzare le caratteristiche acustiche e garantire un suono equilibrato e armonico.